2019/04/22

江戸時代に書かれた貝原益軒の『養生訓』を読んで、日頃の養生に活かすシリーズ。 今回は、巻第二総論下、三十八。 楽しみを失わないのが養生の基本である。 食べ過ぎるな、ダラダラし過ぎるな、と書いていますが、だからと言って養生し過ぎて日々の楽しみを失ってはいけません。 楽しく生きるために養生するのですから!...

2019/04/21

こんばんは。 4月も後半戦になると子どもの用事でバタバタすることが減ります、鍼灸師おがわです。 道コンも、算数・数学検定も、書類書きも、参観日も終わり、必要な勉強道具等々の買い出しも終了したので、やっと自分のことができます。 今日は、経絡治療の勉強会でした。 鍼をするとどう脈に変化が出るのかみてみよう! ということで、モデル患者さん役に。...

2019/04/15

江戸時代に書かれた貝原益軒の『養生訓』を読んで、日頃の養生に活かすシリーズ。 今回は、巻第二総論下、二十九。 何ごともよくしようとして急ぐと、きっと悪くなる。病気の治療もまた同じである。 病気に適応するかどうかを知らないで、むやみに治療を求めてはいけない。 自分の病気に合っているのかどうなのか?というのは、なかなかわかりにくいものです。...

小児・中高生の不調 · 2019/04/11

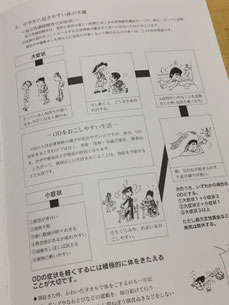

子どもを元気に、ママを笑顔にする鍼灸師おがわです。 睡眠中に身体は作られ、修復されます。 子午流注では、それが子の刻と丑の刻(23時~3時)です。 大人になってから、この時間に熟睡できるようになるには、赤ちゃんの頃からの睡眠リズムが大切。...

小児・中高生の不調 · 2019/04/11

こんにちは。 子どもを元気に、ママを笑顔にする鍼灸師おがわです。 新学期が始まると、子どもたちが持って帰ってくる書類の山にうんざり気味…(笑) えー!!そんなもん知らん!と、叫びつつ、何とか仕上げて、子どもたちのカバンの中に突っ込みます。 小学校に上がると『健康カード』というものを渡されるかと思います。...

2019/04/05

おはようございます。 子どもを元気に、ママを笑顔にする鍼灸師おがわです。 二十四節気、春5番の季節「清明(せいめい)」となりました。 先日雪が降りましたが、地面に残った雪に春の日差しが反射して、まぶしいのなんのって! 目を開けているのが辛かったです…。雪はもういりませんね。...

小児・中高生の不調 · 2019/04/04

赤ちゃんは何でも物を口に入れてしまいますね。 当サロンでは赤ちゃんの口に入りそうな物、飲み込んでしまいそうなサイズのものを手の届く所に置かないよう配慮しています。 しかし、なぜなんでも口に入れてしまうのでしょう? 赤ちゃんは産まれてからしばらくの間、外部からの刺激をあらゆる部分で同時に認識できる力が備わっています。...

小児・中高生の不調 · 2019/04/03

「最近、皮膚をやたらとかきむしって真っ赤になっています」 と、お子さんを心配されているお母さん、お父さんはいませんか? 春の気の特性は「発散」 春の邪気は「風」 冬の間に身体に溜め込んだ老廃物が、毛穴からブワッと噴き出すと湿疹となってあらわれます。 風は体表で暴れて炎症を引き起こしたり、次々に場所を移動して広がっていく性質があります。...